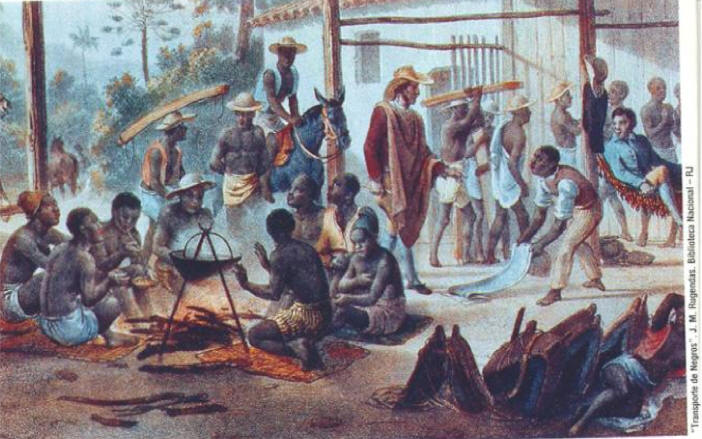

Em praça pública, para servirem de exemplo aos demais, os negros sofriam .seus castigos. A escravidão negra no Brasil, iniciada, segundo alguns autores, em 1532, estendeu-se até 1888. Foram mais de três séculos e meio de escravatura, condição em que o negro desempenhou importante papel na colonização e, depois, no desenvolvimento econômico do Império. Os africanos entravam no Brasil principalmente através dos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão, de onde se espalhavam por todo o território brasileiro. Muitas vezes, revoltados com sua condição, fugiam de seus senhores, chegando a organizar-se em quilombos, cujo principal, o de Palmares, em Alagoas, conseguiu tornar-se um verdadeiro estado negro dentro da colônia portuguesa.

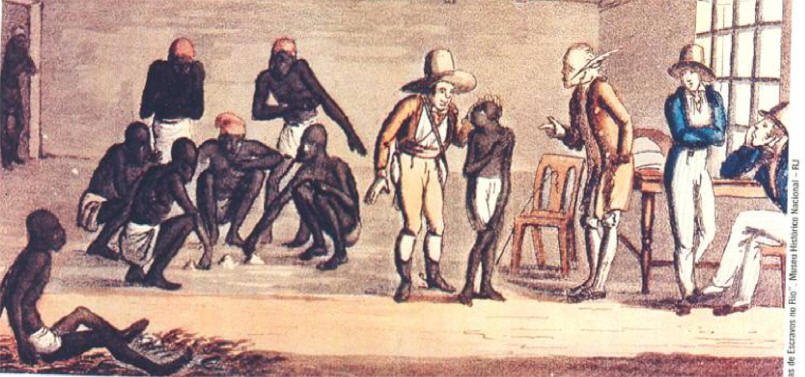

Eram vendidos separadamente sem respeitar laços de família - pais para um senhor, filhos para outros, maridos e mulheres para donos diferentes.

Eram vendidos separadamente sem respeitar laços de família - pais para um senhor, filhos para outros, maridos e mulheres para donos diferentes.

Foi como que o negro entrou no Brasil, mas não foi esta colônia portuguesa o primeiro país na América a receber o africano em tal condição. Em 1501, a ilha de São Domingos atual República Dominicana, por um ato do rei da Espanha, recebeu a primeira leva de negros, vindos com Nicolau Ovando, e a partir de 1517 o comércio negreiro para as colônias espanholas começou a ser feito regular e legalmente. Foi concedido asiento a Go menot, governador de Besa, para a introdução de 4.000 negros, contrato que ele vendeu a negociantes genoveses.

Na Europa, é difícil saber a quem cabe a prioridade do tráfico-se a portugueses ou espanhóis. Já em meados do século XV ele constituía o meio regular de colonização de ambos os países e, a partir daí, durante os duzentos anos seguintes, foram abastecidas também, além das colônias espanholas e portuguesas, as possessões inglesas, francesas e holandesas,

Em Portugal, Antão Gonçalves, ao regressar em 1442 de uma expedição à África, ordenada por D. Henrique, levou alguns mouros como cativos que o Infante mandou libertar. No ano seguinte, Antão Gonçalves trocou seus prisioneiros por dez negros da Guiné, que Frei Francisco de São Luís afirma terem sido os primeiros escravos chegados a Portugal, provenientes da costa ocidental africana.

Em 1445, Nunq Tristão transportou mais de 40 escravos africanos, entusiasmado pelas possibilidades econômicas do negócio.

Foi em Portugal que mais se desenvolveu o tráfico negreiro - já que este país mantinha o domínio exclusivo da África colonial. Durante muitos anos, porém, o tráfico negreiro foi também próspero na Espanha, representando a principal fonte de renda do país. Por intermédio dos asientos a coroa espanhola concedia a determinados súditos o direito exclusivo de fornecer negros escravos às suas possessões de ultramar. O negócio era tão vantajoso que muitos soberanos estrangeiros faziam tudo para obter os asientos, ou seja, tratados ou contratados de monopólio comercial. E por dois séculos - de 1517 a 1743 - holandeses, espanhóis, franceses, portugueses e ingleses gozaram sucessivamente deste monopólio. A Inglaterra, que mais tarde seria ferrenha defensora da proibição do tráfico, conseguiu 30 anos de monopólio para seus súditos pelo tratado de paz de Utrecht assinado em 1713. A Espanha tirava grandes lucros destas transações, recebendo vultosos empréstimos ou adiantamentos dos empresários com os quais negociava, e a este (Hientos era dada ainda uma vinculação religiosa, sendo celebrados, inclusive, em nome da Santíssima Trindade por Sua Majestade Católica de Espanha. Dez contratos dessa espécie foram realizados em menos de dois séculos, compreendendo o transporte de quinhentos mil escravos num total de 50 milhões de libras.

No Brasil, o elemento negro começou a ser Introduzido com os primeiros engenhos de açúcar de São Vicente. Para alguns historiadores, os escravos africanos aqui chegaram com Martim Afonso de Sousa, em sua expedição de 1532. Durante quase 50 anos este tráfico foi regular, e em 1583 realizou-se o primeiro contrato para a introdução da mão-de-obra africana no Brasil, assinado entre Salvador Correia de Sá, governador da Cidade do Rio de Janeiro, e São João Gutiérres Valéria. Um século mais tarde já havia nas lavouras brasileiras 50 mil escravos negros, a maioria em Pernambuco. Em 1755, o Marquês de Pombal criou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão e, em 1759 a de Pernambuco e Paraiba, as quais introduzindo grande número de negros africanos, fomentaram o progresso material do Nordeste brasileiro.

Tencionando contar com o elemento natural para a colonização dos continentes que ocupa vam, os portugueses tentaram- nos primeiros tempos de sua permanência no Brasil - subjugar os silvícolas brasileiros. Assim, em 1533, Martim Afonso de Sousa permitiu a Pero de Góis o transporte para a Europa de 17 indígenas escravizados, e no foral dado a cada donatário contava o direito de vender anualmente até 39 indígenas cativos. O índio brasileiro, entretanto, além de não se adaptar ao regime de escravidão, não servia para o trabalho na lavoura.

Estes fatos, aliados à vinda dos jesuítas, empenhados na defesa do índio, fizeram com que aumentasse o tráfico negreiro, tendo os próprios religiosos usado a mão-de-obra africana até 1870.

A introdução do escravo negro no Brasil representava uma determinante socioeconômica importantíssima para a emancipação colonial, e foi por muitos reconhecida. Entre estes, Nóbrega, em carta ao rei de Portugal datada de 1559; o conceituado Bispo D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, em sua obra Justiça do Comércio de Resgate de Escravos da Costa d' África; e o famoso Padre Antonil, que em sua Cultura e Opulência do Brasil, por Suas Drogas e Minas, escreveu: "Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente."

Os negros eram vendidos pelos seus sobas - chefes de tribos africanas - aos portugueses, e trazidos para o Brasil vindos da costa e da contracosta da África. Até meados do século XVll eram eles adquiridos, em sua maioria, pelos senhores de engenho de Pernambuco e Bahia. No início do séc. XVIII seus maiores compradores passaram a ser o Rio de Janeiro e Salvador. Ainda no início do século XVllI os escravos negros foram introduzidos nas regiões cafeeiras, a princípio do Pará e do Maranhão, mais tarde do Rio de Janeiro e São Paulo.

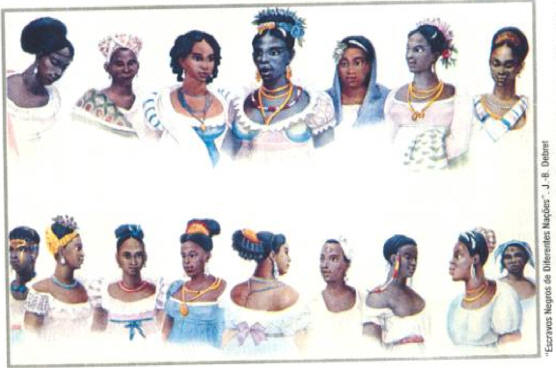

Os negros escravos que vieram para o Brasil saíram de vários pontos do continente africano: da costa ocidental, entre o Cabo Verde e o da Boa Esperança; da costa oriental, de Moçambique; e mesmo de algumas regiões do interior. Por isto, possuíam os mais diversos estágios de civilização. O grupo mais importante introduzido no Brasil foi o sudanês, que, dos mercados de Salvador, se espalhou por todo o Recôncavo. Desses negros, os mais notáveis foram os iorubas ou nagôs e os geges, seguindo-se os minas. Em semelhan_ te estágio de cultura encontravam-se também dois grupos de origem berbere-etiÓpica e de int1uência muçulmana, os fulas e os mandês. Mais atrasados do que o grupo..sudanês estavam os dos grupos da cultura chamada cultura banto, os angolas, os congos ou cabindas, os benguelas e os moçambiques. Os bantos foram introduzidos em Pernambuco, de onde seguiram até Alagoas; no Rio de Janeiro, de onde se espalharam por Minas e São Paulo; e no Maranhão, atingindo daí o Grão-Pará. Ainda no Rio de Janeiro e em Santa Catarina foram introduzidos os camundás, camundongos e os quiçamãs.

Os bantos encontravam-se na fase do fetichismo - adorando árvores e símbolos toscos, no sistema da propriedade coletiva - com uma rudimentar organização de família - e do governo patriarcal.

A incapacidade de adaptação do indígena para a maioria das tarefas colonizadoras e depois as leis de proibição do cativeiro do índio fizeram com que o tráfico negreiro para o Brasil aumentasse a partir de fins do século XVI e se mantivesse numa crescente progressão até meados do séc. XIX.

A incapacidade de adaptação do indígena para a maioria das tarefas colonizadoras e depois as leis de proibição do cativeiro do índio fizeram com que o tráfico negreiro para o Brasil aumentasse a partir de fins do século XVI e se mantivesse numa crescente progressão até meados do séc. XIX.

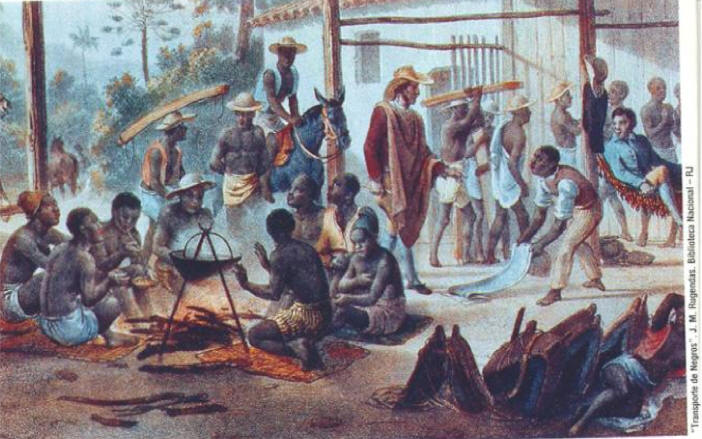

Dos portos onde os negreiros desembarcavam, os negros eram, depois de vendidos, transportados para as fazendas do interior. De Recife, eles chegavam até Alagoas; do Rio, eram levados para Minas e São Paulo; de São Luís do Maranhão, atingiam o Grão.Pará; e de Salvador, todo o Recôncavo.

Além do senhor do céu, Olorum, a religião dos iorubas introduziu no Brasil outras divindades ou orixás,

entre os quais Obatalá, ou Orixalá, ou Oxalá, que tinha por esposa Odudua; Xangô, deus dos raios e trovões; Ogum, deus da guerra; Iemanjá, deusa das águas; Oxóssi, deus dos caçadores e viajantes; Ifá, que tem por fetiche o fruto do dendezeiro, revelador do oculto; Da dá, protetor das crianças; Ibeji, Orixá dos gêmeos; e Exu ou Elegbará, espírito do mal.

Os sudaneses – que receberam influência do islamismo e eram os mais adiantados - foram os responsáveis pelos movimentos de rebelião dos escravos e pela formação dos quilombos - os agrupamentos de escravos fugidos criados no Brasil.

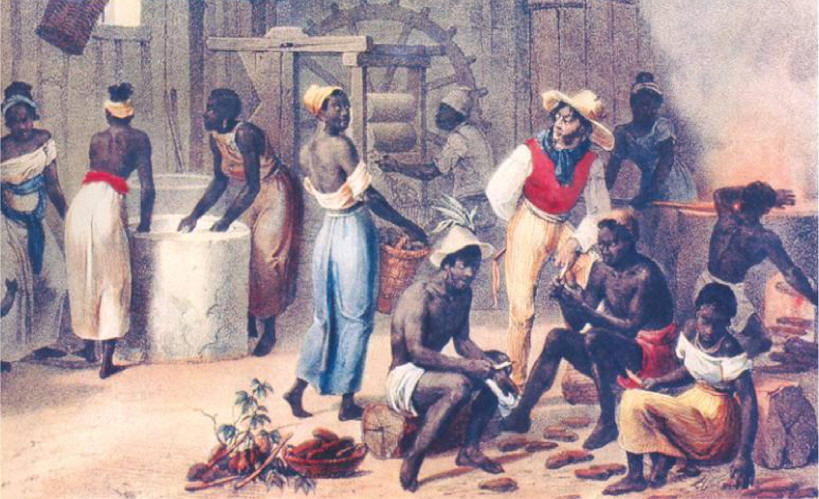

Os negros africanos, introduzidos no Brasil para trabalhar na lavoura e na criação, não se adaptaram a esta última função, sendo substituídos pelos indígenas - mais adaptáveis ao tipo de vida do pastoreio. E embora fossem utilizados também nos serviços domésticos e na mineração - onde tiveram papel importante - eles foram os princi pais, e em alguns casos os únicos, trabalhadores das lavouras de açúcar, café e algodão.

A compra do negro era, a princípio, realizada de forma muito simples. Empregava-se o sistema de troca, usando-se todo os tipos de miçangas, vidrilhos, guizos, panos, armas e utensílios de ferro necessário à lavoura africana, que eram entrgues aos sobas por uma certa quantidade de escravos.

Mais tarde, o ferro e a aguardente passaram a ser importantíssimos neste comércio. À medida, entretanto, que o tráfico se intensificou, as exigências dos vendedores foram aumentando e os compradores quase que tiveram de lançar mão de mercadorias européias.

Os negros eram transportados em navios negreiros, funileiros ou tumbeiras, e as descrições destas viagens - sobretudo as que foram transmitidas através dos apaixonados versos dos poetas abolicionistas - são de estarrecer. Não são eles, entretanto, a única fonte a revelar esse quadro horrendo. Outros autores que se destacaram no estudo do assunto atestam que nessas viagens morriam até 40% dos embarcados, além de ocorrerem naufrágios por excesso de carga; o tratamento era desumano e os escravos viam-se obrigados a passar fome e sede, quer pela ambição desenfreada dos traficantes, quer por erro de cálculo na tonelagem disponível para a travessia.

A estimativa do número de africanos introduzidos em nosso país durante o período superior a três séculos, em que foi realizado o tráfico, é muito difícil. Tradicionalmente, aceita-se a cifra, meramente hipotética, de 3.300.000 negros aventada por Roberto Simonsen. A base adotada por este último foi a produtividade do escravo. Já Mircea Buescu, em sua tentativa para qualificar a história econômica do Brasil, apresenta um outro método de avaliação deste número. Este autor recorre a duas fontes de pesquisa: primeiro, as informações, embora precárias, referentes à população global e à população escrava em várias épocas; segundo, a constatação de que a população escrava teve uma taxa negativa de crescimento vegetativo, taxa que é o elemento-chave de seus cálculos. Baseado nestes estudos, apresentou um total de 6.723.850, entrados no Brasi] do séc. XVI ao XIX.

Durante o Primeiro Reinado, os negociantes de escravos com armazéns no Valongo e no Aljube eram os comerciantes mais prósperos do Rio de Janeiro. Mais tarde, quando a Inglaterra passou a perseguir os navios e a confiscar seus carregamentos, o preço dos escravos foi inflacionado.

Um dos cálculos que encontra mais defensores é o do historiador Afonso de E. Taunay, que forneceu um total de 3.600.000 escravos africanos desembarcados no Brasil. discriminando-os pelos diversos séculos: 100.000, no XVI; 600.000, no XVII; 1.300.000. no XVIII: e 1.600.000 no século XIX.

O que se pode afirmar, com menor margem de erro, é que já em meados do século XVII a população escrava no Brasil superava a população livre: em 1660, o Brasil contava 74.000 brancos para 110.000 escravos. uma situação que prevaleceu atémeados do século XIX. pois os cálculos efetuados em 1816 acusavam que, dos 3.358.500 habitantes do Brasil, 1.428.500 eram livres, inclusive pretos e pardos forros, e 1.930.000 escravos.

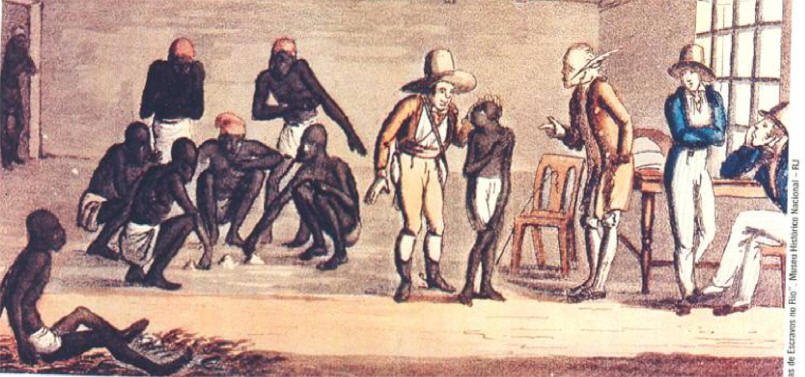

Aqui chegando, os negros eram armazenados em um barracão. à espera de que fossem vendidos. Os preços variavam de acordo com muitos fatores: o sexo, a idade, a origem e o destino. Quando encaminhados às minas de ouro. valiam muito mais que os destinados aos campos de plantação ou ao serviço doméstico.

Eram vendidos separadamente sem respeitar laços de família - pais para um senhor, filhos para outros, maridos e mulheres para donos diferentes.

Eram vendidos separadamente sem respeitar laços de família - pais para um senhor, filhos para outros, maridos e mulheres para donos diferentes.O negro era um elemento caro e seu preço foi intlacionado, principalmente depois que a Inglaterra se arvorou em defensora da raça maltratada, passando a perseguir os navios negreiros. Os riscos tornaram-se, então, maiores, com prejuízo algumas vezes total. quando o navio negreiro era pilhado em alto-mar e o carregamento perdido quer pelo aprisionamento da embarcação, quer pelo extermínio total da carga. Nos primeiros tempos, de uma forma generalizada, o valor médio de um escravo oscilava entre 20 e 30 libras esterlinas, havendo momentos excepcionais em que este preço atingia a 100 libras.

O livro de contas do Engenho Sergipe do Conde fornece valiosas informações sobre o preço do escravo nos primeiros anos do século XVII. De acordo com as compras ali anotadas, um escravo custava, em 1622. 29 mil-réis; em 1630, 30 mil-réis; 42 mil-réis, em 1635; e 55 mil-réis em 1652.

Existem inúmeros dados relativos aos preços de escravos no século XIX, mas, como variam muito, é difícil determinar-se uma média real. Entretanto, estabeleceu Mircea Buescu um quadro estatístico em que se anota que o preço de um escravo era de 375 mil-réis, enquanto uma escrava custava, no mesmo ano e nas mesmas condições de saúde e idade, 359 milréis. Vinte anos depois, isto é, em 1855, um escravo custava 1.075 milréis, enquanto uma escrava atingia a importância de 857 mil-réis; em 1875 chegava-se "ao preço de 1.256 milréis para o homem e 1.106 para a mulher. Entre 1835 e 1875 o preço médio dos escravos cresceu 235%.

| Os negros escravos foram os principais - e às vezes únicos trabalhadores nas lavouras de açúcar, café e algodão, e na pavimentação de ruas, no Rio de Janeiro. |

Mesmo dentro da precariedade da exatidão dos dados, anotada pelo próprio autor, esses preços não são desprovidos de coerência. A inflação apresentou-se em grau bastante baixo num período de dez anos - com exceção do período de 1845 a 1855, época definitiva para a abolição do tráfico, que provocou um aumento violento do preço de um escravo. Na roça um escravo de 60 a 65 anos valia metade de um entre 40 e 50 anos e a quarta parte de um de 25 a 30 anos; as crianças tinham a partir de 9 ou 10 anos, preços iguais aos dos adultos; menores de 9 anos, o preço de um escravo subia de 20 a 50 mil-réis por ano de idade.

Antes de 1850 a elevação dos preços foi efeito da procura, enquanto que a partir deste ano a causa principal da baixa do preço foi a oferta, tendo em vista as leis abolicionistas que paulatinamente iam substituindo o escravo pelo trabalhador livre.

Embora os negros se adaptassem mais do que os indígenas ao trabalho agrícola, a que já estavam acostumados, o tempo de vida de um escravo negro, depois de chegado ao Brasil, variava entre sete e dez anos.

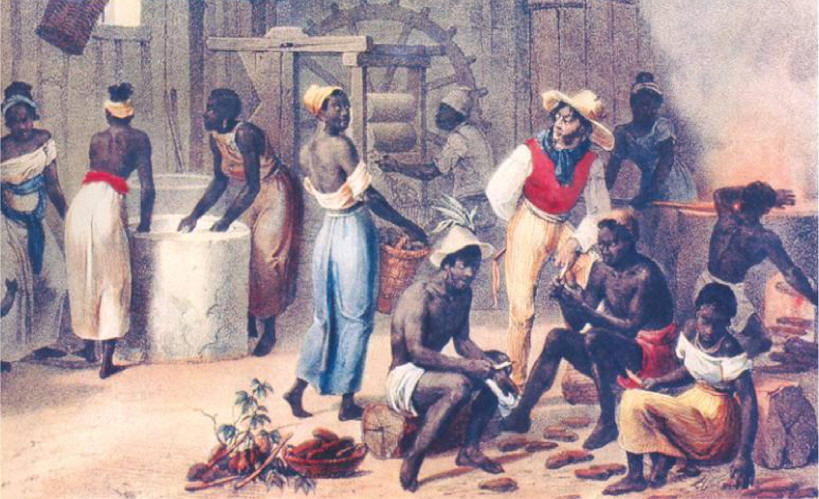

Aos escravos cabiam todos os serviços das plantações, desde a derrubada das matas, a queima dos troncos e a limpeza do terreno, até o plantio, a colheita e o preparo do produto para a venda. A abertura de caminhos e a construção da casa-grandeeda senzala eram também tarefas dos escravos.

Os escrav os fazi_m todos os serviços: serviam o senhor de engenho, derrubavam as matas. queimavam os troncos, limpavam o terreno, vigiavam o crescimento das mudas e molhavam os partidos. Cabia-Ihes ainda evitar que o gado pisasse nos canaviais e que as pragas atacassem as plantações, cortar a cana a golpes de foice, levá-Ia em feixes para as moendas. que em muitos casos eram movidas por eles próprios.

Além disso, eram responsáveis pela abertura dos caminhos que ligavam os engenhos aos portos e pelo transporte das caixas de açúcar destina das à exportação. E tanto a casa grande - moradia do senhor e sua família como a capela, as instalações da moenda, a construção dos depósitos e até a da própria senzala - moradia dos escravos -, tudo era feito pelo trabalho cativo. Finalmente, alguns eram ainda utilizados no trabalho doméstico e mesmo na amamentação e criação do filho do senhor, como era o caso das chamadas mães-pretas.

A senzala era constituída por uma série de barracões, pequenos e abafados, com uma só porta e sem janelas. tendo apenas pequenos respiradouros. Frequentemente as senzalas eram construídas semi-enterradas no solo, com o chão de terra batida, que servia de lugar de sono e repouso. A alimentação, a mais racionada possível. compunha-se de feijão. farinha de mandioca e um naco de carne-seca.

Nas fazendas de açúcar o dia era longo. Os negros levantavam-se ao amanhecer e, após receber uma ração de alimento, seguiam para o trabalho, onde permaneciam até o pôrdo-sol, com pequenos intervalos para refeições.

Os erros e a preguiça eram castigados das formas mais diversas e brutais, indo da palmatória às chicotadas. que deixavam as costas e nádegas em carne viva, colocando-se nas feridas montes de sal para que a dor se prolongasse por dias e o castigo jamais fosse esquecido. Além desses castigos havia outros. ainda mais rigorosos, em que se utilizavam aparelhos de tortura.

Era costume marcar-se o escravo à semelhança do que fazia com o gado. Já ao sair da África. ele recebia a marca de uma cruz no peito para indicar sua condição de novo cristão. Alguns, chegados ao Brasil, recebiam ainda a marca do senhor, enquanto no corpo dos negros fujões costumava-se imprimir um F, indicação de sua fuga e captura. O senhor tinha total direito sobre seus cativos, mas alguns escravos não conseguiam sujeitar-se a tal situação e fugiam, e, como desconhecessem a região para onde haviam sido levados. em pouco tempo encontravam dificuldades em esconder-se. sendo logo aprisionados pelos capitàes-do-mato.

A origem e importância da dança africana

Gnawa e Schikatt.

As influências

Agora aqui sublinho no que toca a dança que houve uma fusão entre os nossos ritmos tradicionais com a forma de dançar a par importada da sociedade européia, em que este tipo de dança era praticada nas cortes, nos salões nobres e da burguesia como por exemplo na contradança, valsa, mazurca, polca…, levadas não só pelos senhores como pelos seus criados e até por alguns escravos.

Ritmos

Capoeira

Dentro das Senzalas após a mistura das culturas das diversas tribos africanas que aqui se encontraram, foi-se ao poucos somando o Ngolo que era um jogo de luta praticado nas tribos africanas, o qual o vencedor escolheria uma mulher da tribo a qual seria sua esposa; a ânsia de liberdade dos escravos que sofriam presos nas senzalas, trabalhando o dia todo ou apanhando e resultando na primeira forma de defesa dos escravos contra as maldades que sofriam o qual começaram a ocorrer as primeiras fugas dos negros e a fundação dos Quilombos.

Na época da escravidão toda cultura negra era reprimida, principalmente se tivesse uma conotação de luta, então para poder ser disfarçada a sua prática entre os negros, foi adicionado os instrumentos musicais que deram uma imagem de dança a Capoeira, com músicas que falam de Deuses africanos, Reis das tribos a qual vieram, fatos acontecidos na roda de Capoeira, acontecimentos e sofrimentos do dia-a-dia dos escravos e etc...!

Como ninguém tinha interesse sobre a cultura negra, ninguém notava que aquela simples dança, brincadeira e ritual era na verdade a luta marcial dos escravos, que se camuflava para poder permanecer ativa.

Schikatt

As dançarinas usam camadas de véus cobrindo o corpo, do pescoço ao tornozelo, e se enfeitam com muitas jóias; elas cantam, tocam instrumentos e batem palmas enquanto dançam.

O schikatt tem um passo característico chamado rakza, quando a dançarina bate com os pés como na dança flamenca.

Gnawa

A dança Gnawa celebra um ritual da seita de Sufi.

Cada ritmo tem muitos significados simbólicos que vão de poderes curativos ao exorcismo.

Uma cor específica é usada para cada dança, invocando o espírito da cerimônia, Hadra, o qual é trazido à terra de um outro mundo etéreo.

Dançarinos usam roupas brancas e chapéus pretos pesadamente enfeitados com conchas, contas, mágicos talismãs e amuletos. Em pé em linha ou círculo, os músicos mantêm o ritmo com tambores ou batendo palmas enquanto dançarinos executam danças acrobática

Semba

É uma dança de salão angolana urbana. Dançada a pares, com passadas distintas dos cavalheiros, seguidas pelas damas em passos totalmente largos onde o malabarismo dos cavalheiros conta muito a nível de improvisação. O Semba caracteriza-se como uma dança de passadas. Não é ritual nem guerreira, mas sim dança de divertimento principalmente em festas, dançada ao som do Semba.

Rebita

Kuduro

Dança recreativa de exibição individual ou em grupo.

Fusão da música batida, com estilos tipicamente africanos, criados e misturados por jovens Angolanos, entusiastas e impulsionadores do estilo musical, adaptando-se a forma de dançar, soltando a anca para os lados em dois tempos sutilmente, caracterizando o movimento do bailonço duplo.

Da dança Sul-Africana denominado " Xigumbaza ", que significa confusão, que era dançada pelos escravos mineiros, enquanto trabalhavam mudos, e surdos só as vozes das botas se faziam ouvir como um canto de revolta, adaptando-se ao estilo musical Kuduro nasce, o Esquema ou Dança da Família.

Dança da Família por ser dançado geral em grupo exercitando o mesmo passo varias vezes em coreografia coordenada pelos participantes na dança. Dançada normalmente em festas ou em discotecas

Kizomba

A expressão Kizomba, como dança nasceu em Angola nos anos 80 em Luanda, após as grandes influências musicais dos Zouks, e com a introdução das caixas rítmicas drum-machine, depois com os grandes concursos que invadiram Angola, desde ai essa expressão se ouvir e manteve, passando pelo Cavalinho, e o kizomba corrida, também nesta época apareceram as kizombas acrobáticas dançada por dois rapazes, mas também é de salientar que as grandes farras entre amigos nos anos 50/70 eram chamadas Kizombadas" porque nesta altura não existia kizomba como expressão bailada e nem musical. Voltando aos anos 50/60 em Angola já se dançava a o Semba, Maringa, Kabetula, Kazukuta, Caduque que deu origem origem a Rebita e outros estilos musicais tipicamente de Angola, mas também outros estilos provenientes de outros continentes, influenciaram música, e a dança, como o Tango, a Plena o Merengue etc., estes eram dançadas nas grandes farras já ao nosso estilo.

Estes estilos de dança outrora eram chamadas danças da "Umbigada"ou danças do "umbigo" só para lembrar que alguns desses estilos têm influências de uma dança portuguesa que se chama "Lundum" que também era dançada a pares, mas que foi proibida de ser dançada porque era considerada dança erótica. Já naquela altura com esses estilos já se fazia nomes nos bailes porque existiam grandes bailadores que também deram uma grande ênfase ao levar estas danças aos bailes, nomes como Mateus Pele do Zangado, João Cometa, e Joana Perna Mbunco, Jack Rumba eram os mais apontados porque estes ao dançarem escreviam no chão, as passadas eram notórias nos seus estilos de exibição ao ritmo do Semba. As passadas como o corridinho a meia-lua e as saídas laterais eram as mais usadas pelos cavalheiros.

1- Farras (festas)

2- Kizombadas (grandes festas)

3 Lundum dança da umbigada

Portuguesa proibida na época

4- Coordenação de passos

A música e dança em Angola

Nesta época eram consumidos outros gêneros de música mas adaptados ao nosso estilo de dança; muitas fusões foram feitas em relação aos ritmos provenientes de outros continentes fluindo assim nos estilos como o Bolero os Tangos, as Plenas e tantos outros sons, que eram " soletrados nos pés " de quem sabia dançar.

A boa dança era praticada nos bairros suburbanos de Luanda, nas ruas e nos quintais.

Estes estilos chamados outrora "dança dos operários" ou dos marginais eram as dançadas pelos grandes farristas, ai depois do quintal, foram levadas para as salas de bailes, que deixou de ser só dos operários porque a pequena burguesia também já dançava uns meios escondidos, pelo motivo de serem mal vistos nessa época. Ao som do semba era dançado o semba que era chamado a dança da umbigada, que deu origem ao samba brasileiro.

Os bailes freqüentados pelas "turmas" eram chamados as boas " kizombadas " ou "festas de quintal".

Nos anos 80 deu-se uma revolução nos estilos musicais e na dança, muitos nomes surgiram e outras fusões aconteceram: a dança semba, alguns começaram a chamar kizomba que significa "festa" isto quer dizer que passou de expressão lingüística a dança. A entrada do zouk influenciou muito o estilo musical que esteve a perder a sua raiz que até foi chamado semba-zouk, elemento que deu muita polêmica, mas que ainda continua com o nome de kizomba, mas que também já tem um corpo como música e dança kizomba. O zouk love, e a tarrachinha, têm dado outros estilos na forma como dançamos nos bailes, porque os movimentos sensuais são concêntricos na sensualidade no rebolar das ancas com movimentos muito sexuais.

Nota: 1- dikanza (reco reco) 2- ngoma (batuque) 3- ngaieta(gaita) 4- cotas (mais velhos) 5- soletrado nos pés (dançar como se estive a escrever) 6- grandes farristas ( homens de festas), 7 semba (estilo de dança e musica angolano) 8 kizombadas ( grandes festas).

Guedra

Dança de tribos berberes que vivem na fronteira do sul de Marrocos.

Uma fila de homens em vestes azuis ou brancas e turbantes pretos tocam tambor com uma forte batida enquanto as mulheres vestidas de azul, com cabelos presos no alto da cabeça, com jóias e coroadas de conchas, batem o ritmo com as mãos e B'Sharra, a grande dama do Guedra, saúda a areia, o céu e o vento, balançando seu corpo, abrindo os braços para abraçar a vastidão do deserto, movimentando as mãos e os dedos em delicados movimentos que simbolizam o amor, a paz e a benção.

Ahouach

Dança coletiva com ritmo berbere; executada por aldeões do centro e do sul das Montanhas Atlas, dançam tocando instrumentos circulares feitos de pele de cabra.

Um homem chamado Raiss guia os homens da vila que tocam seus tambores, e algumas vezes flautas, enquanto rapazes e moças solteiras dançam o Ahouch frente a frente. Segurando as mãos, os dançarinos em linha sacodem seus corpos, balançando pesadas jóias de prata e âmbar, as quais, através dos movimentos, fazem um outro tipo de ritmo.

Esta dança tem como objetivo a unidade do povo. Para participar, todos devem saber a coreografia e executá-la com perfeição.

Kazukuta

Kabetula

Retirado de:

http://dancas-africanas.blogspot.com

Em praça pública, para servirem de exemplo aos demais, os negros sofriam .seus castigos. A escravidão negra no Brasil, iniciada, segundo alguns autores, em 1532, estendeu-se até 1888. Foram mais de três séculos e meio de escravatura, condição em que o negro desempenhou importante papel na colonização e, depois, no desenvolvimento econômico do Império. Os africanos entravam no Brasil principalmente através dos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão, de onde se espalhavam por todo o território brasileiro. Muitas vezes, revoltados com sua condição, fugiam de seus senhores, chegando a organizar-se em quilombos, cujo principal, o de Palmares, em Alagoas, conseguiu tornar-se um verdadeiro estado negro dentro da colônia portuguesa.

Em praça pública, para servirem de exemplo aos demais, os negros sofriam .seus castigos. A escravidão negra no Brasil, iniciada, segundo alguns autores, em 1532, estendeu-se até 1888. Foram mais de três séculos e meio de escravatura, condição em que o negro desempenhou importante papel na colonização e, depois, no desenvolvimento econômico do Império. Os africanos entravam no Brasil principalmente através dos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão, de onde se espalhavam por todo o território brasileiro. Muitas vezes, revoltados com sua condição, fugiam de seus senhores, chegando a organizar-se em quilombos, cujo principal, o de Palmares, em Alagoas, conseguiu tornar-se um verdadeiro estado negro dentro da colônia portuguesa.Movimento social e político ocorrido entre 1870 e 1888, que defendia o fim da escravidão no Brasil. Termina com a promulgação da Lei Áurea, que extingue o regime escravista originário da colonização do Brasil. A escravidão havia começado a declinar com o fim do tráfico de escravos em 1850. Progressivamente, imigrantes europeus assalariados substituem os escravos no mercado de trabalho. Mas é só a partir da Guerra do Paraguai (1865-1870) que o movimento abolicionista ganha impulso. Milhares de ex-escravos que retornam da guerra vitoriosos, muitos até condecorados, se recusam a voltar à condição anterior e sofrem a pressão dos antigos donos. O problema social torna-se uma questão política para a elite dirigente do Segundo Reinado.

O fim da escravidão no Brasil foi um processo lento e gradual ocupando praticamente todo o Século XIX. Após a independência em 1822, a Inglaterra pressionou o governo brasileiro que compromete-se a acabar com o tráfico em 3 anos. Em 1850 o país cedeu a pressão inglesa e proibiu o tráfico.

A Campanha Abolicionista contribuiu para desacreditar o sistema escravista. As leis emancipadoras aprovadas pelo Parlamento tiveram um resultado psicológico importante pois condenaram a escravidão a desaparecer gradualmente. Isso forçou os proprietários de escravos a pensarem em soluções alternativas para o problema de mão-de-obra. Mas foi apenas quando os escravos decidiram abandonar as fazendas em número cada vez maior desorganizando o trabalho, que os fazendeiros se viram obrigados a aceitar como inevitável, a Abolição. Igualmente importante foi a adesão dos militares à causa abolicionista."

No dia 13 de maio de 1888, a princesa-regente, Dona Isabel assinou a Lei nº 3353, mais conhecida como Lei Áurea, libertando os escravos.

Cerca de 10 mil pessoas se aglomeram em volta do Paço, o palácio do governo na capital federal. Éra gente do povo, da alta sociedade e autoridades que aguardam a chegada da princesa Isabel para a assinatura da lei de número 3.353, a Lei Áurea, a mais comentada e festejada de toda a história do Brasil até aquela época. Ela encerrava quase quatro séculos de escravidão de negros no Brasil. Hoje, a Lei Áurea faz parte da história. Não é mais comemorada com a mesma alegria de antigamente, nem mesmo pelos negros, os principais beneficiados. Participantes do Movimento Negro no Brasil consideram que a lei foi apenas uma conquista na área jurídica, pois obrigou o fim da escravidão. Mas não houve conquista social: os negros permaneceram marginalizados na sociedade e até hoje lutam contra o preconceito.

Leis Abolicionistas

1815 - Tratado anglo-português, na qual Portugal concorda em restringir o tráfico ao sul do Equador

1826 - Brasil compromete em acabar com o tráfico dentro de 3 anos

1831 - Tentativa de proibição do tráfico no Brasil, sob pressão da Inglaterra

1838 - abolição da escravidão nas colônias inglesas

1843 - os ingleses são proibidos de comprar e vender escravos em qualquer parte do mundo

1845 - A Inglaterra aprova o Bill Abeerden, que da a Inglaterra o poder de apreender os navios negreiros com destino ao Brasil

1850 - É aprovada sob pressão inglesa a lei Eusébio de Queirós, que proíbe o tráfico negreiro no Brasil

1865 - A escravidão é abolida nos Estados Unidos, 1871 - Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco

1885 - Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotejip

1888 - Lei Áurea.

Fonte:

http://www.estudeonline.net/revisao_detalhe.aspx?cod=120

-

FONTE:

www.kboing.com.br